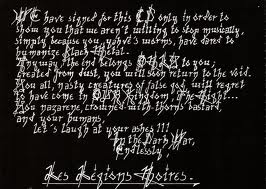

항상 신경쓰지 않으면 주변의 공간이 스스로를 괴롭히는 스타일인지라 정기적인 정돈은 필수적이다. 그러다가 문득 눈에 띄는 사실은 Les Légions Noires 출신 밴드들의 이름들이 이게 실제로 있는 말인가 의심스럽게 괴팍하다는 것이다. Dzlvarv, Moëvöt, Vzaéurvbtre, Vrepyambhre 등. 외국어에 영 재능이 없는 사람으로서도 이게 불어 이름이 아니라는 정도는 충분히 직감할 수 있다. 그러고 보면 Vlad Tepes 같은 밴드들이 참 점잖게 이름을 붙였던 셈이다. 물론 이름들이 서로 제각각이라 그렇지 다들 음악은 대동소이하다. 많이들 아시다시피, 곡명이라고 저 이름들보다 상황이 나은 건 아니다. 괴팍한 한 친구는 저걸 언술, 내지는 언어의 카니발화라고 하더라. 물론 그 친구도 심각하게 생각하고 한 얘기는 아닐 것이다.

“희극의 가장 인기 있는 형태 중 하나는 소위 ”횡설수설(coq-à-l’âne)’ 이라는 것이다. 이는 의도적으로 부조리한 언어의 조합의 장르이며, 모든 규범, 심지어는 기본적인 논리마저 무시하는 완전히 해방된 말의 형태이다. 이와 같은 언어적 부조리는 중세기 동안 광범위하게 퍼져 있던 것이었다…. (중략) …. 모든 기존의 언어들, 대상들, 생각들의 재편을 가져왔던 세계의 계급제가 급격히 무너져 내리고 새로운 개념이 정립되는 시기에, ‘횡설수설’ 은 본질적인 의미를 획득하게 된다 : 그것은 모든 논리적 연결에서의 일시적인 해방, 자유로운 재창조의 허용과 같은 것이다. 말하자면 언어의 카니발화와 같다…” (바흐친, “Rabelais and his world” 중)

‘횡설수설’ 이라니 바로 떠오르는 것은 바흐친의 저 글에서 보여지듯이 라블레는 물론이고, 몰리에르, 루이스 캐럴, 굳이 좀 근대에 가까운 예를 찾는다면 많은 다다이스트들 정도가 해당될 것이다(물론 아니면 말고). 어쨌든 이들이 대충 저 언어의 카니발화의 선구들이었다고 치자. 물론 이들과 Les Légions Noires와는 사실 엄청난 차이가 있을 것 같다. 일단 느껴지는 것은 후대의 저 우울한 친구들보다는 선대의 작가들이 훨씬 긍정적으로 보인다는 것이다. 그러고 보면 이 친구들은 라블레 등보다는, 후대의 다다이즘적인 그로테스크에 훨씬 가까워 보인다.

그리고 역시 내 생각이지만, 이 후대의 우울한 밴드들의 이름을 (굳이)소리내어 읽어 보면, 저 괴이한 알파벳들의 조합은 의외로 강렬한 인상을 남기는 편이다. 아마 그 이유는 어째서 ‘sacrifice’ 같은 단어가 메탈 밴드의 이름으로 적합한지와 비슷한 얘기일 것이다. ‘f’ 같은 글자가 다른 것보다 좀 더 강렬하게 들리는 발음을 갖고 있고, 그런 글자들의 조합을 통해 만들어낸 이름이랄까? 그리고 그 조합의 결과는 현대적이기보다는 원시적인 이미지에 가까워 보인다. 말하자면 소리에 의미를 함몰시킨 경우인 셈인데, 이 밴드들이 Magma 같은 경우처럼 자신들만의 언어를 만들어서 유희를 즐기는지는 모르지만(물론 ‘Vampyre’ 같은 단어를 보자면 Magma에 비해서는 소심해 보이는 편이다) 어쨌든 다다이스트로서는 꽤 훌륭해 보인다.

그러다가 상당히 오랜 시간이 지난 19세기, Darwin은 “인류의 유래와 성선택”(“The Descent of Man and Selection in Relation to Sex”) 에서 ‘horde’ 를 원시인들의 집단과, 그보다 좀 더 원숭이에 가까웠을 인류의 선조를 가리키면서 사용한다. 문명의 발흥지가 어디였건, 모든 문명이 유래하였을 그들의 원시적 집단은 자연 선택의 결과였다는 것이 아마 책의 요지일 것이다(책을 본 지가 좀 오래 됐다). 물론 이에, 또한 잘 알려진 성선택의 결과가 더해지게 된다. 오늘날까지도 진화론과 자연 선택의 진위는 많이 논쟁되는 문제인 것 같다(특히 종교계와 관련하여). 어쨌든, 이러한 이야기가 타당성의 문제를 논외로 하더라도, 그 자체로 인간성의 탄생에 대한 하나의 신화로서 작용할 수 있음은 자명하다. 그리고 그 신화 속의 ‘horde’ 가 보여주는 폭력성은 명확하다.

그러다가 상당히 오랜 시간이 지난 19세기, Darwin은 “인류의 유래와 성선택”(“The Descent of Man and Selection in Relation to Sex”) 에서 ‘horde’ 를 원시인들의 집단과, 그보다 좀 더 원숭이에 가까웠을 인류의 선조를 가리키면서 사용한다. 문명의 발흥지가 어디였건, 모든 문명이 유래하였을 그들의 원시적 집단은 자연 선택의 결과였다는 것이 아마 책의 요지일 것이다(책을 본 지가 좀 오래 됐다). 물론 이에, 또한 잘 알려진 성선택의 결과가 더해지게 된다. 오늘날까지도 진화론과 자연 선택의 진위는 많이 논쟁되는 문제인 것 같다(특히 종교계와 관련하여). 어쨌든, 이러한 이야기가 타당성의 문제를 논외로 하더라도, 그 자체로 인간성의 탄생에 대한 하나의 신화로서 작용할 수 있음은 자명하다. 그리고 그 신화 속의 ‘horde’ 가 보여주는 폭력성은 명확하다. Deleuze/Guattari의 “천 개의 고원” 에도 이러한 모습이 등장한다. 아무래도 토인비와 Frued의 저작에 힘입었을 이 두 철학자는 ‘노마드적인’ 삶의 사회철학적 의미를 도시국가에서의 삶과 비교한다. 계급적이며 동질적이고, 전체주의적인(“수목형의”) 집단으로 도시국가가 특징지어진다면, 노마드는 더 자유로운 구성의, 이질적인(“리좀적인”) 집단으로 보여진다. 여기서 ‘horde’ 는 다시 서구 문화의 폐해를 치유할 수 있을 폭력적인 힘의 모습으로 등장한다.

Deleuze/Guattari의 “천 개의 고원” 에도 이러한 모습이 등장한다. 아무래도 토인비와 Frued의 저작에 힘입었을 이 두 철학자는 ‘노마드적인’ 삶의 사회철학적 의미를 도시국가에서의 삶과 비교한다. 계급적이며 동질적이고, 전체주의적인(“수목형의”) 집단으로 도시국가가 특징지어진다면, 노마드는 더 자유로운 구성의, 이질적인(“리좀적인”) 집단으로 보여진다. 여기서 ‘horde’ 는 다시 서구 문화의 폐해를 치유할 수 있을 폭력적인 힘의 모습으로 등장한다.

초기의 거친 음악을 연주했던 Burzum이 본격적으로 ‘앰비언트’ 의 색깔을 비치기 시작했던 것은 아무래도 1994년의 “Hvis Lyset Tar Oss” 앨범부터일 것이다. 물론 이 앨범은 블랙메탈

초기의 거친 음악을 연주했던 Burzum이 본격적으로 ‘앰비언트’ 의 색깔을 비치기 시작했던 것은 아무래도 1994년의 “Hvis Lyset Tar Oss” 앨범부터일 것이다. 물론 이 앨범은 블랙메탈  그리고, 명확한 컨셉트를 가지고 있더라도 사운드의 ‘발명’ 내지는 ‘실험’ 에 중점을 두었던 크라우트록 뮤지션들에 비해 Varg의 음악에서는 사운드가 가져오는 명징한 ‘분위기’ 는 있을지언정 새로운 음향의 이용 등의 측면은 전혀 찾아볼 수 없다. 사실, 잘 알려져 있듯이 Varg가 갑자기 블랙메탈에서 앰비언트로 음악을 전환한 동기는 좀 뜬금없는 이야기이다 – 블랙메탈 또한 일종의 록 음악으로서 아프로-아메리칸 음악에 그 뿌리를 두고 있기 때문이라는 것인데, 그러니까 Varg가 ‘블랙메탈’ 을 그만둔 동기는 있었어도 사실 ‘앰비언트’ 를 선택한 동기는 별 게 없었다는 것이다. 그래서 이미 Burzum이 그 전의 앨범에서 앰비언트적 요소를 조금씩 보여 준 적이 있었어도, 이후의 본격 앰비언트 앨범이 이전의 앨범들과 음악적 연속성을 전혀 갖지 못했던 것이 아닌가 짐작된다. 억지스러운 표현이겠지만, Varg에 난자당해 죽었던 Euronymous는 정작 은연중에 자신이 Varg에 미쳤던 음악적 영향력을 통해서 나름의 복수를 행했던 것이다.

그리고, 명확한 컨셉트를 가지고 있더라도 사운드의 ‘발명’ 내지는 ‘실험’ 에 중점을 두었던 크라우트록 뮤지션들에 비해 Varg의 음악에서는 사운드가 가져오는 명징한 ‘분위기’ 는 있을지언정 새로운 음향의 이용 등의 측면은 전혀 찾아볼 수 없다. 사실, 잘 알려져 있듯이 Varg가 갑자기 블랙메탈에서 앰비언트로 음악을 전환한 동기는 좀 뜬금없는 이야기이다 – 블랙메탈 또한 일종의 록 음악으로서 아프로-아메리칸 음악에 그 뿌리를 두고 있기 때문이라는 것인데, 그러니까 Varg가 ‘블랙메탈’ 을 그만둔 동기는 있었어도 사실 ‘앰비언트’ 를 선택한 동기는 별 게 없었다는 것이다. 그래서 이미 Burzum이 그 전의 앨범에서 앰비언트적 요소를 조금씩 보여 준 적이 있었어도, 이후의 본격 앰비언트 앨범이 이전의 앨범들과 음악적 연속성을 전혀 갖지 못했던 것이 아닌가 짐작된다. 억지스러운 표현이겠지만, Varg에 난자당해 죽었던 Euronymous는 정작 은연중에 자신이 Varg에 미쳤던 음악적 영향력을 통해서 나름의 복수를 행했던 것이다.