당연히 이 책은 검투사에 대한 책이고, 저자는 치열한 연구를 통해 누가 검투사가 되고, 어떻게 검투사가 되는지, 콜로세움에서의 결투가 있기까지 어떻게 홍보가 이루어지고, 어떤 사람들이 콜로세움으로 결투를 보러 오는지, 검투사 경기에는 어떤 볼거리가 있고, 로마의 시민들은 경기를 볼거리로서 즐기는 외에 검투사들을 과연 어떻게 바라보았는지 등에 대한 다양한 이야기들을 밝혀 두었다. 저자도 밝히고 있지만, 검투사 경기가 권력 획득의 수단이자 지배의 도구가 되었고, 특히 속주의 검투사 경기가 로마화의 상징이 되었다는 점에서 검투사는 로마를 상징하는, 로마의 고유한 구경거리라고 할 수 있을 것이다.

그런데 콜로세움에서의 결투라는 스펙터클을 이용하여 로마를 상징하는 볼거리가 되기는 했지만, 사실 검투사와 콜로세움에서의 결투라는 제도는 그 시절 (일부 자원한 자유민들을 제외한다면) 전쟁포로와 범죄자 들에 대한 일종의 공개처형에 가까울 것이다. 공개처형이 어떻게 대중에게 스펙터클을 제공하는지는 푸코도 “감시와 처벌”에서 이미 지적한 바 있었고, 한 편도 보지 못했지만 넷상의 파편들만으로도 무슨 이야기인지 대부분 알고 있을 “오징어 게임”도 결국은 이런 류의 유희를 소재로 하고 있다(후자의 경우는 대중 유희라고 하기야 어렵겠지만). 그러므로 로마의 고유한 구경거리일지언정 검투사라는 제도에서 느껴지는 피비린내는 로마에 특유한 건 아닐 것이다.

흥미로운 것은 로마의 시민들이 검투사들을 보는 태도이다. 저자는 검투사들의 열등한 신분을 경멸하면서도 그 강인함에 대한 두려움을 가지는 대중들의 모습과 지식인층으로부터 대중의 폭력성을 비판하는 목소리와 검투사의 용맹함을 칭송하는 목소리가 들려왔음을 한 챕터를 할애해서 설명한다. 당시 로마에서도 이런 걸 도대체 뭐하러 하고 있느냐라는 목소리가 없진 않았던 셈인데, 결국 대중의 공포와 공격성이 이를 유지한 토대가 되었던 셈이다.

그런 공포는 정말 검투사의 신체적 강인함에 대한 것인가? 저자의 설명은 그렇긴 하지만, 아무래도 콜로세움에서의 생사여탈권을 지닌 대중이 광장에 선 검투사에게 공포를 느낀다는 건 와닿는 바는 아니다. 사실 그보다는 자기의 의지와 무관하게 그런 강인함이 없이는 목숨을 부지할 수 없는 처지에 놓일 수 있는 가능성에 대한 공포에 가깝지 않을까 싶다. 그렇다면 사실 이 책이 그려내는 로마의 뒷골목 풍경은 (과장 좀 섞는다면)오늘날의 우리의 모습과도 통하는 바가 아주 없지는 않을 것이다. 그래서 한국인이 검투사의 역사를 연구한 것일까?

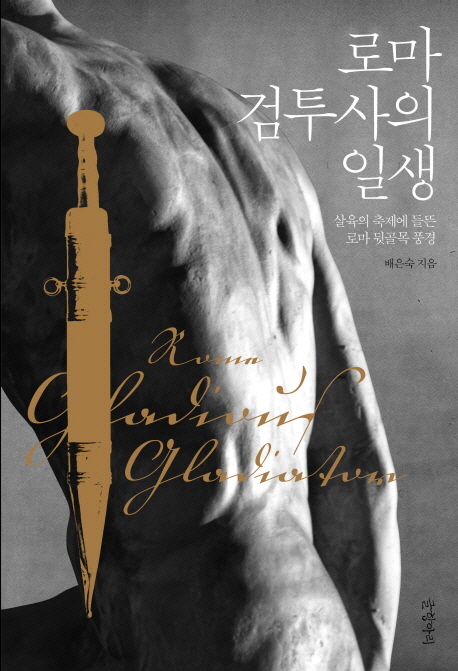

[배은숙 저, 글항아리]