그 시절 프랑스를 살았던 사람들이 읽으면서 무슨 생각이 들었을까 싶을 만큼 때로는 지독한 독설로 자신의 시대를 써내려간 발자크의 이름이 붙은 한 번도 들어보지 못한 이름의 이 책은 그 시절 공무원들의 ‘생리’, 말하자면 공무원들은 이러이러한 중생들이다, 라는 문장을 발자크 식으로 광대하게 풀어내고 있다.

그렇지만 공무원이 왕정과 공화정이 기묘한 콜라보를 이루었던 입헌군주제 프랑스에서 새롭게 등장한 직위는 아닐 것이다. 카페 왕조에서도 부르봉 왕조에서도 누군가는 징세를 위해 직접 문을 두드리고 장부를 작성했을 것이며, 누군가는 이후의 문서와 생김새는 많이 달랐을지언정 문구 하나하나에 나름의 심혈을 기울여 공문을 작성했을 것이고, 누군가는 그 근처에서 눈치를 보면서 자질구레한 수발을 들었을 것이다. 그러니 발자크의 시대에 공무원들이 이런 책이 나올 정도로 뭐가 예전보다 확실히 눈에 띄었을지는 모를 일이다.

하지만 절대주의 시절 왕의 수족이었던, 왕이 있었기에 그 자리에 존재할 수 있었던 사람들과 어쨌든 왕이 남아 있기는 하지만 공화정이 기묘한 형태로나마 자리잡은 시절의 공무원들은 똑같을 수 없었고, 발자크는 이 부분을 초장부터 코르므냉 씨와 세비의 은총을 운운하며 지적한다. “살기 위해 봉급이 필요한 자, 자신의 자리를 떠날 자유가 없는 자, 쓸데없이 서류를 뒤적이는 것 외에 할 줄 아는 게 없는 자”. 이제 공무원은 왕이 있었기에 존재하는 자가 아니라 생활을 이어 나가기 위한 봉급을 얻기 위해 존재하는 자가 되었다. 책에는 다양한 공무원들(내지는 사무직들의 유형들)과 기묘하게 묘사되는 사무실, 관공서들의 모습이 등장하지만 결국은 봉급을 위해 이어지는 복지부동한 생활을 위한 하나의 체제를 이룬다.

그러니까 제목은 저렇지만 사실 이 책은 굳이 공무원 생리학이라는 이름으로 나올 필요가 없었던 것이다. 굳이 관공서가 아니더라도 우리 생활 속에서, 많은 이들의 직장들에서 어느 꽉 막힌 관료(내지는 꼰대)의 이야기를 듣는 건 어렵지 않은 시절인만큼, 책명을 직장인 생리학이라고 바꿔도 대개는 공감할 수 있지 않았을까? 어차피 공무원이든 일반 직장인이든 출근하기 싫은 건 매한가지인 세상이니 말이다.

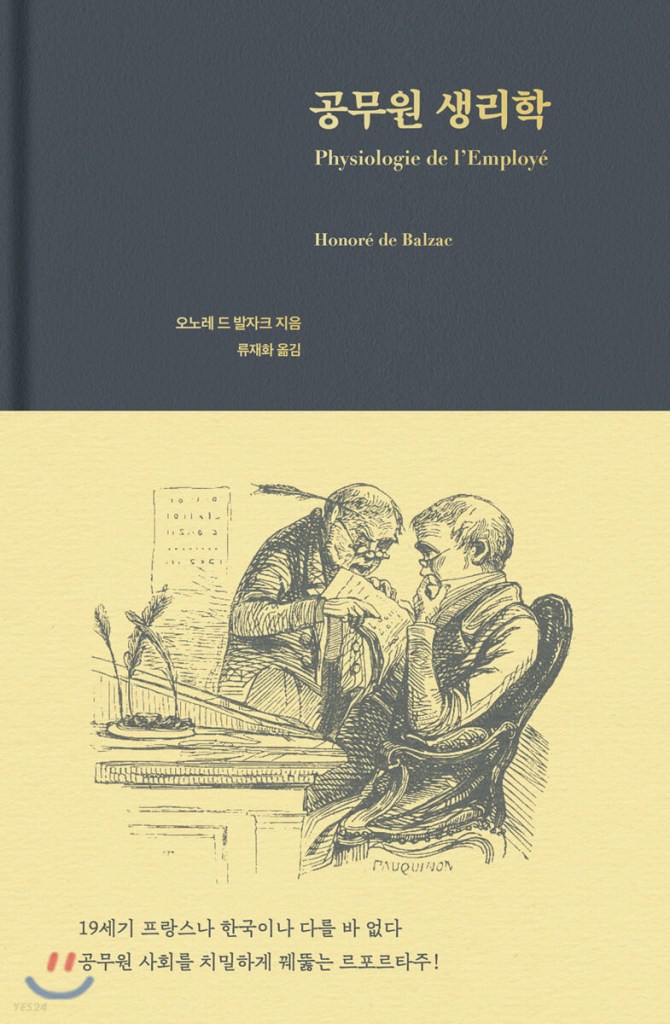

[오노레 드 발자크 저, 류재화 역, 페이퍼로드]