비판적 장애이론이라는 말은 생소하다. 독자가 문외한인 것도 있겠지만 당장 ‘비판적 장애이론’으로 구글링을 해도 출판사에서 이 책을 내놓았다는 게시물 외에는 언급 자체를 찾아보기 어렵다. 출판사(겸 연구소)의 소개에 의하면 서양에서 아주 뜨거운 학문 분야로서 푸코, 들뢰즈, 퀴어 이론, 인종 이론, 페미니즘 이론 등을 전유하고 있다고 한다. 그렇다면 본문만 치면 고작 81페이지에 불과한 이 한 권으로 방대한 분야를 건드리는 건 불가능할 것이고, 문외한으로서 극도로 간략화된 개론서를 본다는 느낌으로 접근할 수밖에 없다.

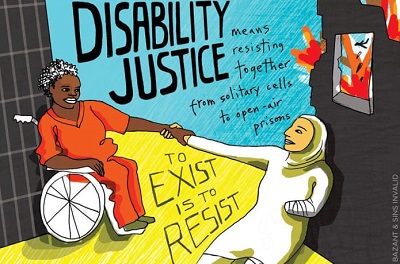

그럼 개론서니까 용어의 의미부터 살펴보면 장애는 ‘disability’를 의미하고, 저자에 의하면 이 이론의 과제는 장애를 문화적, 역사적, 관계적, 사회적, 정치적 현상으로 고찰하고 그러한 관점에서 분석하는 것인데, 이는 ‘주제 중심의 연구 영역’이라기보다는 일종의 방법론에 가깝고, 이 분야의 이론가들은 자신의 연구를 통해 활동주의를 지행하며 학술장에 제한하려 하지 않는다고 한다. 게다가 저 ‘장애’도 반드시 신체적 장애에 한하는 것도 아니다. 조앤 W. 스콧은 장애를 ‘특정 개인이 타고난 것이라기보다 개인에게 귀속된 것이되, 개인에게 병리적이거나 억압적으로 작용하는 일련의 복합적 특징들’로 서술한다고 한다. 그렇다면 장애라는 용어를 사용할지언정 그 실질적 의미는 권력의 반대편에서, 권력의 작용을 받아내는 억압의 대상과 크게 달라 보이지 않는다.

그러니 비판적 장애 이론이 다양한 이론들을 전유하는 건 어찌 보면 당연한 결과처럼 보이고, 억압이라는 현상에 대한 분석은 많은 겨우 동시에 그 현상에 대한 기존의 장애 이론들의 분석을 수반하니만큼 시끌시끌한 학제일 수밖에 없어 보이고, 그런 비판들에 대해서는 애초에 장애가 무엇이었는지를, 장애인의 삶에 있어서의 신체적 차원의 문제가 있다는 점을(즉, 사회가 일으키는 문제가 전부가 아니다) 지적하는 공격도 다시금 등장한다. 그렇다면 결국은 파편적인 활동들보다는 다양한 이론들이 함께하기 위한 공동전선의 구축 전략이 이 ‘뜨거운 학문 분야’의 앞으로의 과제이지 않을까 싶다. 사실은 이 ‘학문 분야’가 전유하는 다양한 이론들의 공동전선 구축을 위한 분류에 지나지 않을까 싶기도 하다.

그런데 개론서를 이렇게 선동적으로 읽는 게 맞는 것인가? 하긴 활동과는 상관없이 책상에서 펜대만 굴리는 사람이니 독해라도 화끈해야 할지도 모르겠다. 원래 선무당이 이렇게 용감한 법이다.

[멜린다 C. 홀 저, 오창환 역, 에라스무스]