록 음악의 역사를 만들어 나가는 이들은 누구인가? 라는 (그리 실용적이지는 않을)질문을 한다면 대개는 으레 스테이지에서 화끈한 연주를 선보이던 밴드들이나 나름의 개성으로 충분한 존재감을 과시하던 싱어송라이터들의 모습을 떠올릴 것이다. 하지만 때로는 직접 음악을 만들지는 않더라도 나 같은 이들의 존재가 결국은 뮤지션들의 창작에도 나비효과마냥 영향을 미칠 수 있음을 역설하고 싶어하는 이들이 있고, 결국 시장에서 상품으로 판매되는 대중음악이라면 때로는 그런 시각이 소비자의 권리처럼 제시된다. 그 쯤 되면 뮤지션들, 그리고 음악의 생산에 직접적으로 관여하는 이들을 제외한 그 주변인들을 주인공의 자리에 세운 글쓰기가 시도될 만하다. 말하자면 록 음악 버전의 아래로부터의 역사인 것이다.

하지만 이런 식의 역사책 쓰기는 뮤지션들 본인을 주인공으로 세운 경우보다 훨씬 어려워 보인다. 창작자의 ‘내심의 의도’ 같은 얘기가 나올 자리는 없을 것이고, 그 주변인들도 아무리 음악을 좋아하고 음악으로 생계를 잇더라도 주변으로 비껴난 만큼 그들의 인생에는 음악 외의 많은 것들이 존재한다. 하지만 대중음악의 역사에 관심을 갖고 책까지 읽어 볼 열정의 소유자라도 굳이 공연장에서 청중이던 스태프건 나름의 역할을 다했던 이들이 집에 돌아가서 육아를 하는지 못다한 취미생활을 하는지에까지 관심을 가지기는 어려워 보인다. 이런 식으로 역사책을 쓴다는 생각은 그리 좋은 아이디어는 아닌 셈이다.

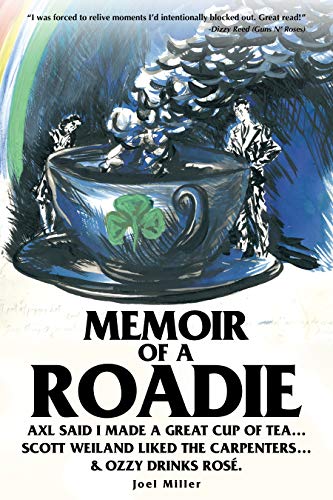

그러니 한 때 Guns N’ Roses, Stone Temple Pilots 같은 거물 밴드들의 로디로 일했던 저자가 야심차게 쓴 책이 음악 얘기보다는 투어버스에서 보내는 로드무비풍 광경이 섞여 들어간 에세이가 된 건 전혀 이상하지 않을 일이다. 결국 대중음악의 역사를 기대한 독자라면 백스테이지나 투어버스에서 일어나는 트리비아들이나 로디들의 고단한 인생을 확인하는 이상의 효용은 없겠다. 그보다는 음악을 좋아하다가 어쩌다 보니 한 때 로디로 인생이 흘러갔었던 이의 이야기를 들으면서 스스로 가장 음악을 좋아했던 것 같다고 생각했던 시절을 떠올리고 공감하면서 읽는 것이 더 나을 것이다. 하긴 애초에 음악을 좋아하기 시작할 때 무슨 효용을 따지면서 시작했던 건 아니지 않나.

[Joel Miller 저, Albion Entertainment]