Dave Greenslade가 걸출한 건반 연주자라는 점에는 이견이 없겠지만 그의 빛나는 시절도 결국은 1970년대였으니 이 분이 동시대의 다른 최고의 키보디스트에 비했을 때에는 약간의 식스맨 느낌도 지울 수는 없다..라고 한다면 좀 지나치려나. 하지만 Colloseum을 주도한 것도 결국 Greenslade는 아니었고, 건반을 쏟아붓는다는 점에서는 최고급이었지만 딱히 이야기꾼은 아니었던 탓에(그런 면에서는 조금은 Keith Emerson 장사 덜 된 버전이라고 할 수 있을지도) 생긴 인상일 테니 그저 세상 탓만을 할 일은 아닐 것이다.

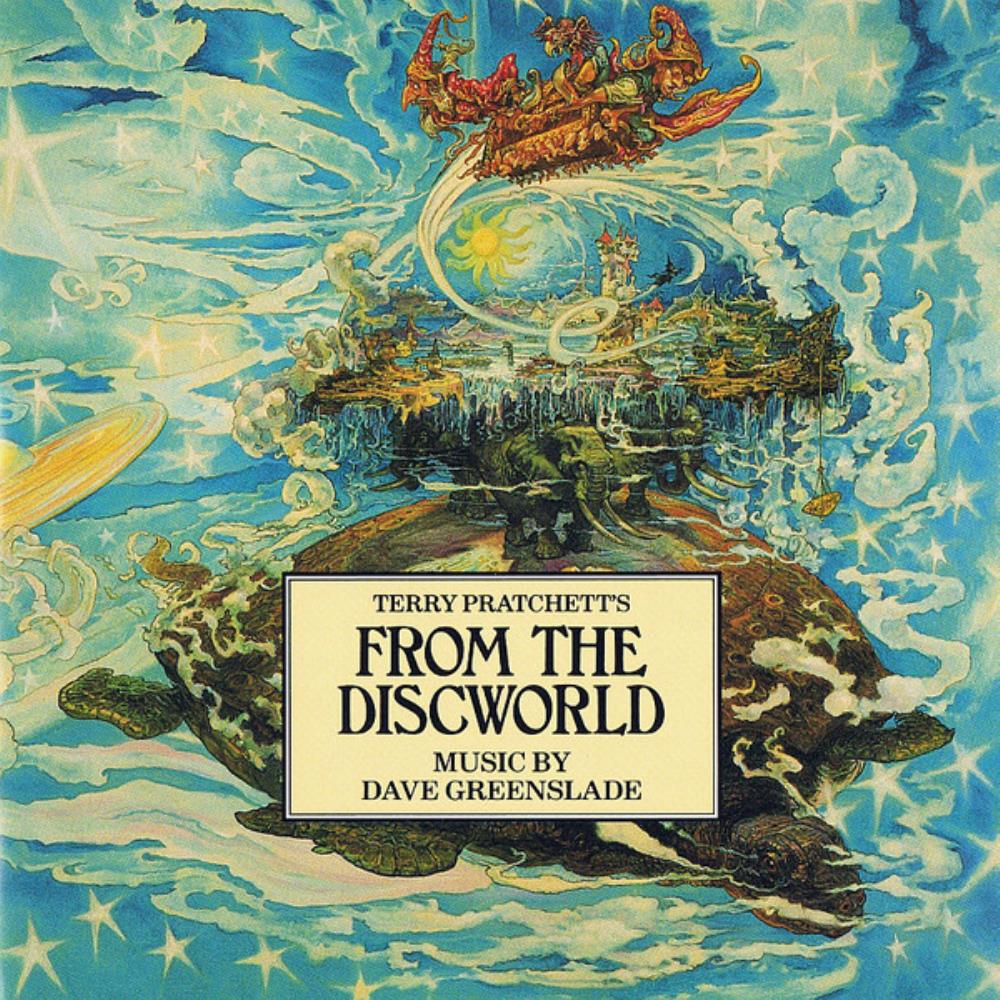

그런 면에서 저 정신나간 소설을 소재로 앨범을 만들었다는 건 조금은 의외인데, 하긴 소설이 소재일 뿐 컨셉트 앨범까지는 아니고 “The Pentateuch of the Cosmogony”에서 그랬던 것처럼 개별 곡들에 명확한 이미지들을 부여하는 방향으로 앨범을 꾸려 나간다. 하긴 애초에 디스크월드가 앨범 한두 장으로 풀어낼 만한 소설도 아닌 만큼 이런 게 현실적인 방향이었을 거라는 생각도 든다. 그래도 저 방대한 소설의 영국식 개그감과 다양하게 흩뿌려진 캐릭터와 분위기들을 잡아내려고 노력한 흔적도 역력하다. ‘Death’의 조금은 방정맞게까지 들리는 트럼펫 연주나 ‘Dryads’의 일견 스푸키하면서도 낭만적인 분위기가 한 장의 앨범에서 함께 나오면서도 이질적이지 않다는 게 그런 노력의 결과일 것이다.

Dave Greenslade의 솔로작들 중에서는 첫손가락에 꼽힐 만하지만 이 분의 솔로작이 늘 그랬듯이 명작이라기에는 나사 빠진 구석도 보이는 앨범인데, 그래도 디스크월드를 재미있게 읽었다면 더할나위 없는 한 장이기도 할 것이다. 나는 아주 좋게 들었다.

[Virgin, 1994]