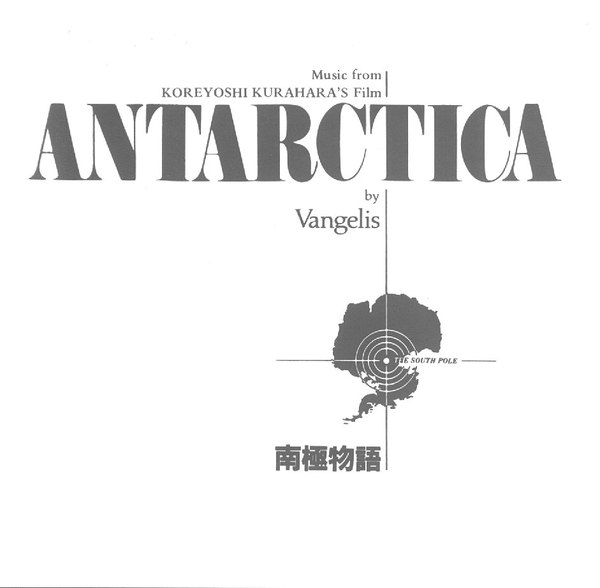

추석 연휴도 됐는데 날씨가 이리 더운 거 보면 확실히 세상이 예전과는 여러 측면에서 달라졌다는 확신에 가까운 생각이 든다. 이렇게 어이없이 더운(못 견디게 덥다는 의미가 아님) 날이 어떤 면에서는 한여름보다는 더 힘들게 느껴지는지라 이럴 때 간혹 꺼내듣곤 하는 앨범. 애초에 일본영화를 위해 나온 사운드트랙이니만큼 일본에서는 그리 어렵지 않게 보이는 앨범이고 한 20년 전 즈음까지는 동아시아권 말고 다른 대륙의 이들에게는 꽤 구하기 어려운 앨범으로 회자되던 기억이 있다. 물론 나처럼 중고 CD 만원 주고 사서 들었던 이들에게는 뭐 그랬던가 보다… 하는 얘기긴 하다.

아무래도 나온 타이밍도 그렇고 “Chariots of Fire” OST와 비교하지 않을 순 없겠고, 마침 둘 다 이 시절 Vangelis의 일렉트로닉한 ‘심포닉’이 돋보이는 앨범이기도 한데… 결국 영화라는 매체에서 음악이 영상이 구현하는 이미지를 뒷받침하는 역할을 맡는다면 그런 측면에서 더 성공적이었던 사례는 이쪽이 아닌가 싶다. 일단 영화 자체가 이쪽이 더 단순한 스토리(랄 게 사실 별로 없지만)를 보여주기도 하고, 영상 없이 음악만 듣더라도 차가운 이미지를 떠올리기는 충분해 보이기도 하다. 말하자면 뮤지션의 이름 탓인지 일렉트로닉 프로그를 운운하는 글들이 많지만, 사실 Vangelis의 솔로작 중에서는 가장 뉴에이지에 가까운 앨범이 아닌가 생각한다. 물론 못 들어본 게 무척 많으므로 장담할 순 없을 얘기다.

어쨌든 이 앨범 이후에 이 앨범의 스타일을 그대로 따라간 음악을 담아낸 많은 영상물들이 소위 시네필들의 선택을 받았다…는 게 주변의 어느 못생긴 자칭 영화광의 평가였는데, 정작 저 일본영화를 보다가 음악이고 뭐고 어느 순간 딥슬립에 빠져든 나로서는 그런 평가가 합당한지는 잘 모르겠다. 그래서인지 유튜브에서도 오리지널 영화보다는 이 음악을 남극과는 아무 상관없이 보이는 어느 비키니 입은 여인네의 영상에 덧씌운 쪽이 조회수가 훨씬 높더라. 하긴 그런 게 세상이렷다.

[Polydor, 1983]