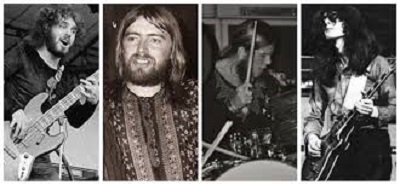

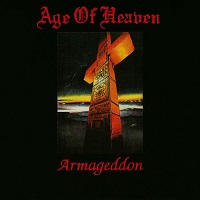

Armageddon이란 단어는 록/메탈에서 밴드명이나 앨범명으로는 꽤 흔히 보이는 편이고, 단어가 단어인지라 대개는 꿈도 희망도 없는 분위기를 그려내곤 하는데, 그리다 못해 밴드의 운명조차 꿈도 희망도 없어져버린 사례들이 아무래도 대부분이다. 그런 면에서 작명은 매우 중요하다는 교훈… 을 얘기하려는 건 아니고, 그래도 록/메탈의 역사에서 Armageddon이란 이름을 써먹은 수많은 밴드들이 그래도 내놓은 의미있는 결과물이라고 한다면 아무래도 이 앨범이 가장 유력한 후보가 아니겠나 하는 게 사견. 물론 이 밴드조차 저 작명의 중요성을 극복하진 못한지라 밴드의 중심이 되었던 Keith Relf는 앨범이 나온 다음해 기타 치다가 감전으로 사망한다는 당혹스러운 사고의 주인공이 되었고, 이 한 장뿐인 앨범도 이후 다시 재발매되기까지는 한 15년 걸렸으니, 나름 그 시절 걸물들이 모여 만든 밴드의 팔자치고는 대단히 박복했던 셈이다. 말하고 보니 저런 사실을 들어 배철수를 한국의 Keith Relf라고 외치던 혹자가 기억나는데 아무 상관없는 얘기이니 각설하고.

그래도 결국 Renaissance 출신들이 중심이 되어 만든 이 밴드의 음악은 어쩌다 저렇게 뽑혔는지 너무 헤비메탈처럼 보이는 커버만큼은 아니지만 멤버들의 본진을 생각하면 기대보다 많이 하드록에 기울어진 스타일이었다. 특히나 Bobby Caldwell(미국 AOR뮤지션 그 분 아님)의 드럼은 때로는 Motörhead가 생각날 정도로 스트레이트한 면모를 보여주는데, ‘Buzzard’ 처럼 이런 드러밍에 힘 잔뜩 들어간 기타 리프가 어우러진 곡을 혹자는 프로토-메탈의 모범사례로 꼽을지도 모르겠다. 하지만 이 앨범을 찾아듣는 이들은 아무래도 하드록보다는 프로그레시브 록을 더 좋아할 가능성이 높으므로, ‘Last Stand Before’ 처럼 이런 화끈함과 함께 이 분들의 본진은 어쨌든 프로그레시브 록이었음을 보여주는 사례를 추천하는 게 좋아 보인다.

어쨌든 펑크가 폭발하기 전 영국 하드록의 의미 있었던 지점…. 이라고 생각하는데, 생각해 보니 이후 재발매되는 데 15년이나 걸린 거 보면 다른 사람들 생각은 꼭 그렇지는 않았었나 보다. 역시 판장사 할 팔자는 아니라는 사실을 다시금 깨우치며 넘어간다.

[A&M, 1975]