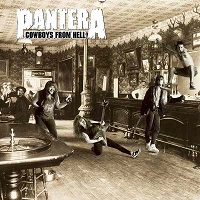

이 앨범이 다가오는 24일이면 35주년이라기에 간만에. 이 정도면 이런저런 매체들에서 얘기 좀 나오려나 싶지만 적어도 국내에서는 비평(을 넘어 뮤직 저널리즘)의 위기가 굳이 말할 필요조차 없는 얘기가 돼버린 지금인만큼 현재진행형도 아닌 Pantera 얘기를 그냥 넘어간대도 이상할 것까진 없을 것이다. 24일까지 조금은 남았으니 이런 건 설레발이라고 치고 본론으로.

생각해 보면 슬슬 머리가 굵어지며서 적어도 Pantera의 음악을 스래쉬라기보다는 그루브메탈이라 부르는 게 맞다고 얘기할 즈음부터는 Pantera를 잘 듣지 않았고, 밴드도 슬슬 “Reinventing the Steel”의 아쉬운 성과를 뒤로하고 문닫을 기미를 보이고 있었다. Dimebag Darrell의 날카로운 리프는 스래쉬메탈에 붙여놔도 밀릴 것이 없었으나(이건 Exhorder와 비교하면 더 분명할 것이다) 트리키하고 그루브한 전개와 멤버들이 내세운 카우보이 기믹은 텍사스 출신답게 서던 록의 기운을 풍겼다. 빠른 곡이 없는 건 아니었지만 애초에 이 밴드는 딱히 스피드에 방점을 둔 밴드가 아니기도 했으니 기존 스래쉬의 팬이라면 ‘Cemetery Gates’를 듣고 남들이 좋다거나 말거나 이게 뭐냐는 반응을 꽤 보였을 것이다.

그래도 나도 그렇고 지금은 Pantera를 듣지 않는 많은 이들도 한때는 ‘Psycho Holiday’나 ‘Domination’을 듣고 헤드뱅잉까진 아니더라도 고개를 까딱였을 기억은 남아 있지 않을까? 헤비메탈이 기본적으로 강력한 리프를 앞세운 사나이들의 땀내나는 음악이라 한다면 적어도 1990년 차트를 스쳐갔던 많은 밴드들 중 저 명제에 가장 어울리는 건 아마도 Pantera였음은 맞아 보인다. “Vulgar Display of Cowboys”의 당혹스러운 추억 때문에라도 이따금 찾아듣게 되는 이름이기도 하다. 생각해 보면 저 때 저런 거 듣고 있어서 계속 솔로였나 싶기도 한데 거울 보니 음악 탓할 건 아닌 것 같아 이만 넘어간다.

[Atco, 1990]