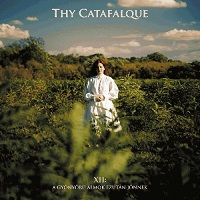

커버도 그렇고 앨범명도 그렇고 아련한 노스탤지어에 의존했을 음악일 거라 짐작케 되는 헝가리 듀오의 두번째 앨범. 이미 2023년에 “One Man’s Grief”로 알 만한 이들에게 많은 주목을 받았다고는 하나 나는 처음 들어본다. 하긴 야심차게 내놓았다는 이 앨범도 피지컬로는 겨우 자주제작으로 CD 75장만을 찍었고 그나마도 아직도 팔고 있는 걸 보면 저 ‘많은 주목’의 상업적 성공을 의미하는 얘기는 아닐 것이다. 그게 이 장르의 현재의 입지일지 헝가리가 그만큼 음악하기 힘들다는 건지는 모를 일이지만 당장 이 앨범을 돈주고 산 나도 헝가리 사람은 아님을 생각하면 후자보다는 전자에 생각이 기운다. 각설하고.

음악을 듣고 가장 먼저 생각나는 밴드는 Riverside와 Porcupine Tree이고, 커버답게 ‘dreamy’한 분위기를 멋스럽게 풀어내는 모습에서는 간혹 Riverside보다는 Lunatic Soul이 떠오르기도 하지만 어쨌든 Marisuz Duda와 Steven Wilson의 스타일이 꽤 짙게 묻어난다는 점은 분명하다. 그렇지만 위의 밴드들보다는 좀 더 클래시컬한 구석이 있고, 특히나 ‘Remnants of Rain’의 Liszt풍 인트로는 이 밴드가 ‘모던한’ 사운드에도 불구하고 프로그레시브 록의 컨벤션을 꽤 의식하고 있음을 단적으로 보여준다. 하지만 록적인 화끈함보다는 앨범 전반을 관통하는 몽환적이면서도 연극적인 분위기를 흘러가듯 보여주는 데 중점이 있는 앨범이다. 사실 이런 류의 ‘Eclectic Prog’는 King Crimson식 전통에 터잡아 에너제틱한 면모를 과시하는 사례들이 많다고 생각하는데, 그런 면에서 이 정도로 청자의 정적인 감상을 요구하는 앨범은 이 장르에서는 (적어도 최근에는)흔치 않았다고 생각한다.

밴드의 이런 스타일을 단적으로 대변하는 ‘Corridors of Fog’가 단연 앨범의 백미라고 생각하지만 사실 이 곡은 보너스트랙이므로 정식 수록곡 중에서는 그래도 일렉트로닉을 위시하여 나름의 괴팍함을 보여주는 ‘Moonlight Lullaby’를 인상적이라 얘기해 본다. 하지만 말을 이렇게 해서 그렇지 사실 빠지는 곡은 하나도 없으므로 Riverside를 좋게 들었던 이라면 저 75장이 품절돼 버리기 전에 구입을 권한다. 적어도 내게는 2025년의 가장 인상적인 앨범들 중 하나.

[Self-financed, 2025]